住んでからの防災対策 備えておきたい防災用品と保管場所

日本は世界的にみても、自然災害が発生しやすい国です。

台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火など。

特に近年は数十年に一度と言われるような災害が各地で発生し、決して他人事ではありません。

家を建てる時、自然災害のリスクが少ない土地を選ぶ、耐震性や防火性を重視するという方は多いと思います。

ですが、備蓄用倉庫を設けたり、防災グッズ置き場を設けておくというところまでは、スペース的にも予算的にもなかなか手が回らないのが現実ですよね。

いざという時の備えは、暮らしに少しの安心をもたらしてくれます。

この記事では、ご自宅の間取りに落とし込んでいける防災の考え方をご紹介します。

「一次の備え」と「二次の備え」

大きな地震が発生した!

自治体から避難指示が発令された!

こういった緊急避難時にすぐに持ち出すべき必要最低限の備えが「一次の備え」です。

いわゆる非常用持ち出し袋、避難リュックと言われるもの。

被災時、非常時の最初の24時間をしのぐための物品を用意しておくことが大切です。

避難した後で少し余裕が出てから安全を確認して自宅へ戻り、避難所へ持ち出したり、または自宅で避難生活を送る上で必要なものが「二次の備え」です。

ライフラインが止まってしまった場合を想定し、救援物資が届くまでの数日間(3日間程度)、自足できる分量が必要です。

一次と二次では、備えの目的が異なります。

そのため必要な物品や量が違うことはもちろん、保管場所の考え方も異なります。

いざという時の備えを有効に活用するためには、どこに保管するかも重要な要素。

お家の図面を見ながら、実際の避難をイメージして防災計画を立てみるのがおすすめです。

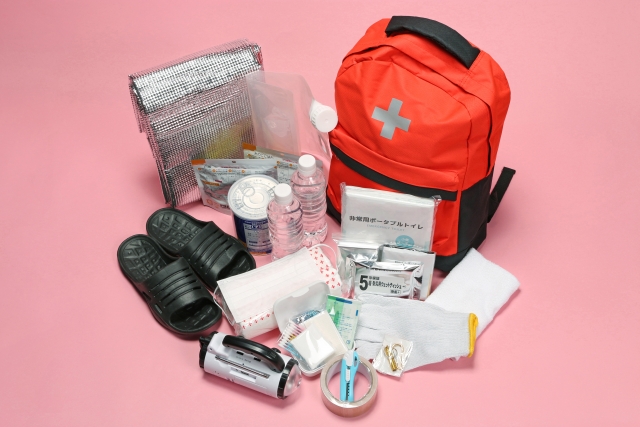

「一次の備え」で用意しておきたいもの

緊急避難時にすぐに持ち出したい「一次の備え」は、非常用持ち出し袋やリュックサックにまとめて準備しておくと良いでしょう。

また、「一次の備え」は一家にひとつ大きなものを用意するのではなく、一人にひとつ用意しておきたいものです。

避難時には家族が必ずしも一緒にいられるとは限りません。

万が一はぐれてしまった場合でも、一人ひとつ持ち出し袋を持っていれば、それが持つ人の命を守ることに繋がります。

一次の備えで用意しておきたいもの

- 非常用持ち出し袋

- 飲料水

- 非常食(乾パンなど)

- 懐中電灯

- 携帯ラジオ(手回し式)

- モバイルバッテリー

- 乾電池

- ホイッスル、救助笛

- マスク

- 軍手

- ヘルメット、帽子

- 雨具

- 救急セット(消毒薬、脱脂綿、ガーゼ、絆創膏、包帯、三角巾、毛抜きなど)

- 常備薬、持病薬

- 防寒用ブランケット

- 下着、靴下

- タオル

- ポリ袋

- 簡易トイレ

- トイレットペーパー

- 洗面具

- 除菌ウェットシート

- 歯磨きシート

- 万能ナイフ

- ノート

- 筆記用具

- 小銭

- メガネ、コンタクトレンズ

- 生理用品、パンティライナー

- 使い捨てカイロ

- 健康保険証、身分証明書のコピー

- 家族やペットの写真

「一次の備え」を準備するうえで、もうひとつ大事なことがあります。

それは、自分で持てる分量を考え、ひとりひとりの備えをカスタマイズしておくことです。

例えばご家族に小さいお子さんがいる場合。

水、食料、ホイッスル、家族の連絡先メモだけは小さなリュックで持ってもらい、他の備品は家族で分担して持ってあげるのが良いでしょう。

非常時の不安が少しでも和らぐように、お気に入りの小さなおもちゃやぬいぐるみを入れておくのも良いですね。

介助が必要な高齢者などがいる場合。

誰かが介助することを想定したうえで、持ち運べる重さを調節する必要があります。

持病などで薬の服用が必要な場合は、最低3日分の持病薬と「おくすり手帳」を持ち出せるようにしておくことも大切。

被災時には医師の書いた処方箋がなくても、薬歴がわかる「おくすり手帳」を提示すれば、薬剤師から薬を処方してもらうことができます。

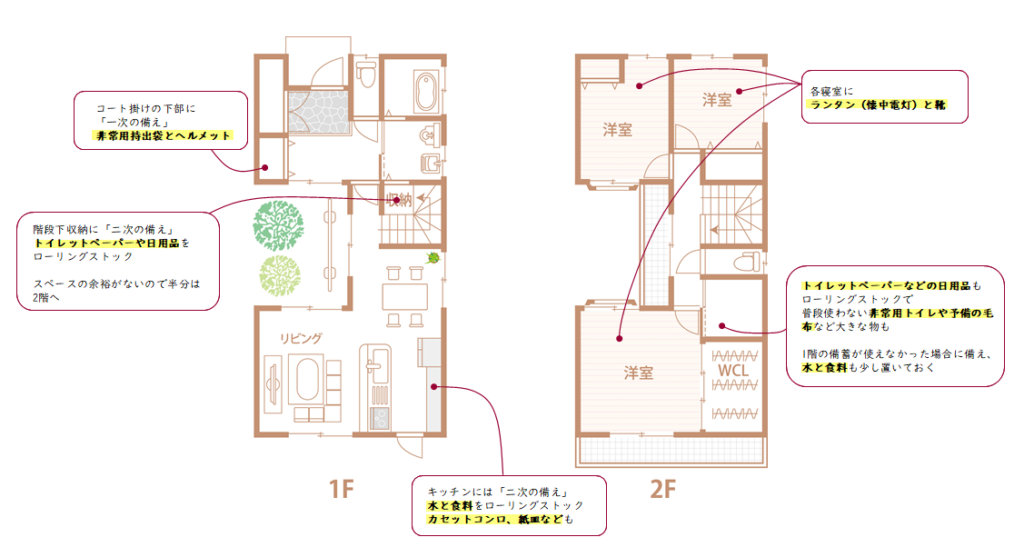

「一次の備え」におすすめの保管場所

「一次の備え」の保管場所は、避難経路上であることが原則です。

基本的には玄関がベスト。

災害時には家の中の物が散乱したり、家屋そのものが損壊する恐れもあります。

また、誰しも精神的な緊張状態になる可能性があります。

そんな時に、非常用持ち出し袋が収納の奥深くにしまいこんであったら、どうなるでしょう。

落ち着いて避難準備をする余裕があるでしょうか。

身の安全を確保できるでしょうか。

「一次の備え」で最も大事なことは、素早く安全に持ち出せることです。

一刻も早い避難が必要な局面であっても、落ち着いた行動ができるように備えておきたいものですね。

「一次の備え」におすすめの保管場所【例】

玄関、シューズクローゼット、玄関のコート掛けの下部など

玄関に通じる廊下、リビングなど

人目につく玄関には、余計なものを置きたくないという方もいるでしょう。

家の顔でもある玄関は、スッキリと整頓しておきたいものですよね。

近年はシューズクローゼット付きの間取りも増えています。

シューズクローゼットであれば来客があっても人目につかず、なお且つサッと持ち出すことができるのでおすすめです。

玄関やシューズクローゼットなどの置き場所がない場合、玄関に通じる廊下やリビングなどに保管場所を確保しても良いでしょう。

靴を一緒に用意しておいて、リビングの掃き出し窓を避難経路にするという手もあります。

日頃から家の中を片づけてすっきりさせておくことは、日常的にできる防災対策のひとつ。

不要なものを処分して防災用品の保管場所を確保できれば、一石二鳥ですね。

「二次の備え」で用意しておきたいもの

二次の備えは、いわゆる備蓄です。

救援物資が届くまでの数日間、ライフライン(電気、水道、ガス)が復旧するまでの数日間を自宅や避難所で自足しつつ過ごすための物品です。

一般に、最低3日分×家族人数分を用意しておくのが望ましいと言われています。

一次の備えと同様に、ご家族に赤ちゃんや要介護者、ペットなどがいる場合は、それぞれ必要な備品を用意する必要があります。

「二次の備え」で用意しておきたいもの

- 食料

- 飲料水

- ウォーターバッグ(タンク)

- 衣類

- タオル

- 毛布

- 雨具

- 乾電池

- 卓上コンロ

- ガスボンベ

- 調理器具

- ラップ、アルミホイル

- 簡易食器(紙皿、紙コップなど)

- 歯ブラシ

- 石鹸

- 水のいらないシャンプー

- 新聞紙

- 簡易トイレ

- トイレットペーパー

- ティッシュペーパー

- ウェットティッシュ

- ビニールシート

無理なく備える「ローリングストック法」

「ローリングストック法」とは、いつも利用している食品や日用品を普段から少し多めに備蓄し、非常時にも活用するという考え方です。

日頃から少しだけ防災を意識して、無理なく、無駄なく備蓄することができます。

ローリングストック法

- 保存期間が長い食料品、日常的に使用する消耗品などを多めに買い置きする

- 買い置きした食料や消耗品を消費する

- 消費した分を買い足して補充する

食料品の場合、レトルト食品や缶詰、乾物など、常温で長期保存できるものがローリングストックに適しています。

消費と補充を繰り返すことで、いざという時に備蓄品の賞味期限が切れていた、なんてことがないのも安心です。

また、被災時に普段から食べ慣れている「いつもの味」に触れることで、ストレスを緩和するという大きな意味を持ちます。

ローリングストックによる備蓄をする場合でも、定期的な点検は必要です。

賞味期限や消費期限をチェックし、必要に応じて入れ替えましょう。

防災意識が高まる9月1日や3月11日前後を点検日にすると忘れにくいです。

「二次の備え」の保管場所の考え方

「二次の備え」の保管場所の基本的な考え方は、普段から補充管理がしやすい場所です。

例えば、トイレットペーパーであればトイレ近くの収納。

水や食料品はキッチンやパントリー、キッチンに近い納戸といった具合です。

二次の備えは必ずしも1ヶ所にまとめなくても大丈夫。

むしろ分散して備蓄しておくことで、万が一の浸水や閉じ込めで使えない備品があっても、リスクを分散できます。

浸水の心配がある場合は、2階にもある程度の備蓄品を備えておくと心強いですね。

お家の防災シミュレーションのススメ

お家の図面を見ながら、防災用品の保管場所をシミュレーションしてみるのもおすすめです。

〇 備えておくべきものの過不足が確認できる

〇 家族で防災意識を共有できる

などのメリットがあります。

防災用品を揃えておけば万全というわけではありません。

被災時を想定し、日頃から防災意識を高めておくことが一番の備えかもしれませんね。

まとめ

防災用品は出番がないことが一番です。

でも、きちんと備えておくと安心感が違います。

管理のポイントをおさえて、万が一の事態にも落ち着いて対応したいものですね。

防災用品の管理のポイント

- 「一次の備え」はサッと持ち出せる避難経路上に

- 「二次の備え」はローリングストックで無理なく備蓄を

- 防災用品の保管場所を家族で共有する

- 定期的に中身を点検、必要に応じて入れ替えを

防災についてもっと知りたい方は、以下のページもご参考ください。