ナチュラルクリーニングの万能選手? 重曹の効果的な使い方

食品のあく抜きや膨らし粉としても知られている重曹。

住まいのお掃除に使ったことはありますか?

汎用性が高く安価で、しかも天然成分のため環境にも人にも優しい。

ナチュラルクリーニングの万能選手のようなイメージですよね。

でも実は、重曹は決して万能なわけではありません。

重曹で汚れを落とせると期待していたのに、思ったほどの効果が得られずにがっかりした、なんて経験がある方もいらっしゃるかもしれません。

油汚れに強いと言っても、蓄積した頑固な汚れをきれいさっぱり落とすような作用があるわけではないのです。

どちらかと言うと、重曹は日常のお手入れや軽い汚れ向き。

正しく効果的な使い方のコツを知れば、家中のお掃除に便利に使うことができますよ。

重曹とは

重曹の正式な名称は「炭酸水素ナトリウム」

ベーキングソーダ、重炭酸と表記されることもあります。

重曹は温泉の天然成分として知られ、昔から重宝されてきました。

大量に摂取することがなければ人体に害を及ぼすことはないため、食用、医療用、農業用など、幅広い分野で利用されています。

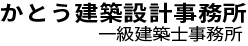

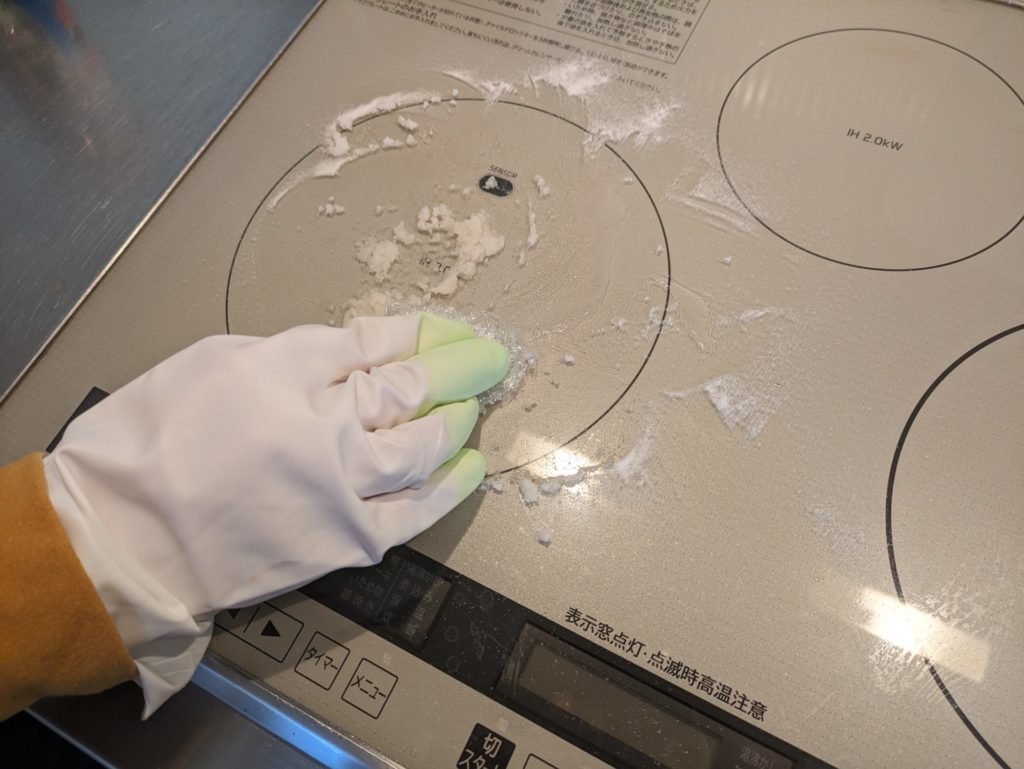

汚れを除去するメカニズム

汚れを除去するには、物理的な方法と化学的な方法の2種類があります。

物理的な方法は、擦り取る、削ぎ落すというイメージ。

例えばこんな方法です。

- 軽い汚れをマイクロファイバークロスで拭いて落とす

- メラミンスポンジでこすり落とす

- ほこり汚れを掃除機やドライシートで除去する

一方、化学的な方法とは、汚れの性質に合わせて中和反応させることで汚れを除去する方法です。

合成洗剤でよく聞く「中性洗剤」は、汚れの液性に関わらず軽い汚れや付着した汚れを落とすのに効果的です。

また、対象の素材を傷めにくく安心して使うことができます。

ですが、頑固な油汚れや蓄積した水垢など、中性洗剤だけでは上手く落としきれない汚れもありますよね。

そんな場合に着目したいのが、汚れのpH(ピーエイチ、水素イオン濃度指数)です。

汚れは種類によって、酸性のもの、アルカリ性のものがあります。

中和反応を用いて汚れを除去するためには、酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤、アルカリ性の汚れには酸性の洗剤が有効となるわけです

重曹が得意とする汚れとは

重曹の水溶液は「弱アルカリ性」の物質。

水素イオン濃度指数(pH)は8~9と、ごく弱いアルカリ性です。

重曹水で落とせる主な酸性汚れは、以下のようなものです。

・皮脂汚れ ・血液(タンパク質) など

しかし、重曹水の中和反応による洗浄力は比較的マイルド。

頑固な油汚れを引きはがす力は決して強力ではありません。

そのため、軽い汚れや日常のお掃除に向いているというわけです。

重曹には脱臭効果も期待できます。

特に酸性の臭い成分に効果的。

酸性の臭い成分を中和する作用が働くと同時に、重曹の静菌作用が働きます。

静菌作用とは、細菌の増殖を抑える力のこと。

殺菌するほどの強い力ではないものの、臭いの元となっている細菌の増殖を抑える作用が働き、臭いを抑える効果があります。

重曹の使い方のコツ

決して洗浄力が強いとは言えない重曹ですが、洗浄効果を上げるコツがあります。

コツ1 研磨剤として使う

重曹は比較的水に溶けにくく、研磨剤としてクレンザーのように使うことができます。

一般的なクレンザーよりも硬度が低く適度な柔らかさがあるため、素材を傷つけにくいのが特徴。

中和反応に加え、物理的に汚れをこそぎ落とすことで洗浄力がアップします。

コツ2 加熱して使う

重曹水は加熱すると、炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水に分解されます。

これにより生成する炭酸ナトリウムは、pH11程度のアルカリ性物質。

重曹水に比べ、強力な中和作用を持っています。

冷却しても重曹に戻ることはないため、より強い酸性汚れにも効果を発揮しやすくなります。

注意!!

アルカリの力がアップすると、素材を傷めてしまったり、手肌のトラブルを引き起こしたりする可能性も高くなるということです。

取り扱いにはより注意が必要です。

重曹を使ってみよう

重曹はホームセンターやドラッグストア、100円ショップなどで簡単に入手できます。

掃除用具コーナーに行けば、既に水に溶かした状態の重曹スプレーも販売されています。

重曹には「薬用」「食用」「工業用(掃除用)」の3種類があります。

これは純度の違いによるもの。

「薬用」「食用」の重曹は掃除用としても使うことができます。

ただし、純度が高い「薬用」「食用」は当然コストも高め。

工業用(掃除用)の重曹を別に用意した方がお財布には優しいかもしれませんね。

「工業用(掃除用)」の重曹を「薬用」「食用」として使うのは避けましょう。

純度が低いということは不純物が混合している可能性が高いためです。

重曹を使うときの注意点

重曹の扱いには、注意すべきポイントがあります。

重曹のパッケージにも注意書きがありますので、よく読んでみてくださいね。

水またはお湯に溶かしてから加熱する

重曹を水に溶かし加熱することで、アルカリ性の力がアップします。

ただし、熱湯に重曹を投入するのは大変危険。

一気に発泡、噴出する恐れがあるため、必ず水、又は40℃程度のお湯に溶かしてから加熱しましょう。

沸騰すると大量に発泡するので、水の入れすぎにも注意が必要です。

素手での取り扱いには注意

重曹は刺激の少ない物質ですが、使用時にはゴム手袋またはビニール手袋を着用しましょう。

長時間素手で作業していると、手荒れの原因になりかねません。

肌がデリケートな方は特に注意が必要です。

重曹がNGな素材

アルミ製品(お鍋やフライパンなど)に重曹を使うと黒ずみの原因になります。

アルミに重曹はNG! と覚えておきましょう。

同様に、銅や真鍮も重曹とは相性が良くありません。

柔らかい素材、傷つきやすい素材には不向きです。

重曹の研磨作用によって、表面が傷ついてしまいます。

木製品や大理石、表面にデリケートな塗装を施したものには使用を控えましょう。

また、PCやテレビなどの電気製品にも使わない方が良いでしょう。

保管は湿気を避けて

重曹は常温では安定した物質で長期保存が可能ですが、湿気により固まってしまうことがあります。

密閉容器に入れ、高温多湿を避けて保管するのがおすすめです。

また、食用の重曹は食品添加物にあたるため、賞味期限が記載されています。

賞味期限が切れてしまった場合でも変質していなければ掃除用として活用できます。

重曹の主な使い方3つ

重曹の効果的な使い方を3つご紹介します。

巷には重曹の応用的な使い方に関する情報が溢れています。

中には効果が不十分と思われる使い方も。

まずはシンプルに、重曹単体で使ってみましょう。

重曹単体でもコツさえ理解していれば、ちゃんと効果を感じられますよ。

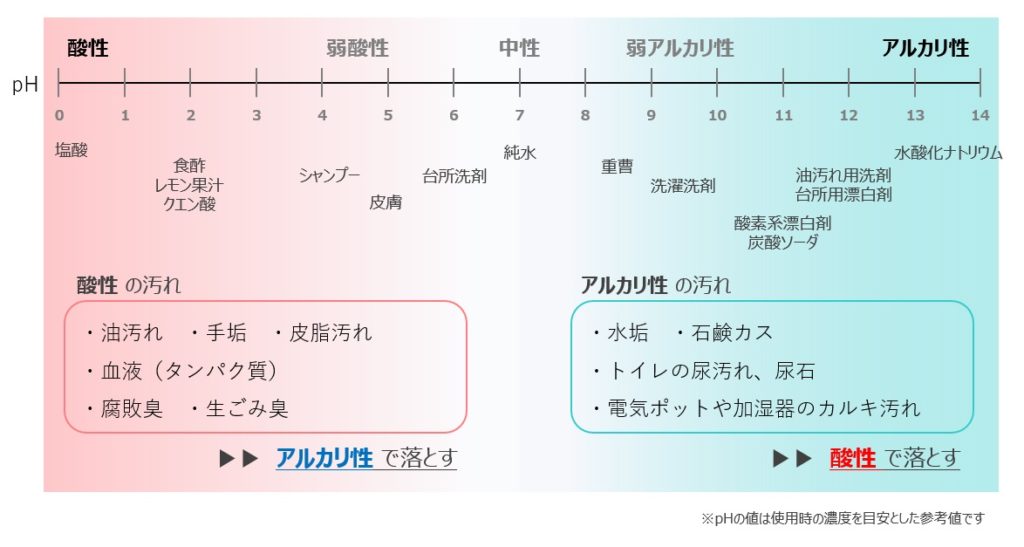

クレンザーとして使う

強力な中和作用があるとは言えない重曹ですが、研磨作用を活かしてクレンザーとして使うことができます。

重曹は粒子が細かく、ブラシやスポンジで擦ると肝心の粒子がスポンジの中に入り込んでしまいます。

丸めたラップや、マイクロファイバークロスなどを使って、しっかりと粒子を押さえ込んで汚れを掻き落としましょう。

重曹クレンザーの使い方

〇用意するもの

・重曹

・水

・ラップ、またはマイクロファイバークロスなど

・ウエス

・ゴム手袋

〇使い方

汚れが気になる部分に重曹を粉のまま振りかけます。

ごく少量の水を加え、丸めたラップ、またはマイクロファイバークロスなどで汚れをこすり落としましょう。

汚れが落ちたら重曹を取り除き、最後にウエスで水拭きすれば完了です。

おすすめの場所

- 【浴室】床、浴槽など(湯垢)

- 【キッチン】コンロ廻り、鍋の焦げ付きなど(油汚れ)

こびりついた油汚れや手垢を研磨作用でこそぎ落とすため、少々蓄積してしまった汚れにも有効です。

ただし、擦り洗い後に水拭きが必要になるため、水拭きできない場所には不向き。

アルミ素材や傷がつきやすい素材にも要注意です。

重曹水 スプレーで使う

重曹を水に溶かしてスプレーして使うのは、基本的な使い方のひとつです。

既に水に溶かした状態の重曹スプレーも市販されています。

重曹は冷たい水には溶けにくいため、40~45℃のぬるま湯に溶かすのがおすすめ。

洗浄効果を高めようと重曹の量を増やしても、ほとんど効果は上がりません。

溶けきれなかった粉によって、スプレーが詰まりやすくなってしまいます。

乾いた後に白い粉が残る原因にもなるため、重曹水の濃度を上げるのはおすすめしません。

洗浄効果を高めたい場合は、重曹水を一度加熱してから使うことでアルカリの中和作用がパワーアップします。

ただし、熱湯に重曹を投入すると一気に発泡して危険なため、必ず水(またはぬるま湯)に溶かしてから加熱しましょう。

重曹水スプレーの使い方

〇用意するもの

・重曹

・水(40~45℃のぬるま湯推奨)

・スプレーボトル

・ウエス

・ゴム手袋

〇使い方

スプレーボトルにぬるま湯100mlと重曹小さじ1杯を入れ、よく混ぜて溶かします。

汚れた部分へ直接スプレーを噴霧し、ウエスで拭き取って汚れを落とします。

浴室に使う場合は、スポンジ等で軽く擦ってからシャワーで洗い流しましょう。

おすすめの場所

- 【浴室】床、浴槽廻り(皮脂汚れ、湯垢)

- 【キッチン】コンロ、レンジフード、キッチンパネルなど(油汚れ)

- 【その他】冷蔵庫、電子レンジ内部(油汚れ)、電気のスイッチ廻りなど(手垢)

重曹水は日常のお手入れ、軽い汚れ向きです。

スプレーを使えば広範囲のお掃除も可能。

食品を扱うキッチンや、子供が触るスイッチ廻りなどにも安心して使えるのが助かりますね。

脱臭剤として使う

重曹の脱臭効果が得られるのは、酸性の臭いが存在する場所。

生ごみや汗の臭いに対して中和作用を発揮します。

重曹水スプレーの使い方

〇用意するもの

・重曹

・お茶パック、不織布の袋、使い古しのストッキングなど

・輪ゴム、紐など

〇使い方

お茶パックや使い古しのストッキングなど、通気性のある袋に、重曹を粉のまま入れます。

重曹の粉が隙間からこぼれてしまうようであれば、袋を二重にすると良いでしょう。

中身が出ないよう輪ゴムか紐で縛れば、あっという間に脱臭剤の出来上がり。

気になる臭いの発生源近くに置いておきましょう。

おすすめの場所

- 【キッチン】ゴミ箱、冷蔵庫(生ごみ臭、食べ物の臭い)

- 【その他】玄関、クローゼット(靴や汗の臭い)

例えば靴の臭いが気になる時には、重曹を入れた袋を一晩靴の中へ。

脱臭に加え吸湿効果もあって、一石二鳥です。

重曹で作った脱臭剤は、長く効果が持続するわけではありません。

2~3カ月ごとに交換するようにしましょう。

また、湿気を吸って重曹が固まってしまった場合も、交換がおすすめです。

さいごに

重曹は汎用性が高く、様々な場面で便利に使うことができます。

使いこなすコツは、重曹の性質と正しい使い方を知ること。

もともと強力な洗浄力があるわけではない重曹は、あくまでも軽い汚れや日常のお掃除向きです。

重曹では落とせないほどの頑固な汚れを溜め込まないために、日々のお手入れに役立てるのが賢い使い方ではないでしょうか。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

クエン酸の使い方もご紹介しています。